第一章 生 命

第一節 創 造

生命の根本要義は創造である。然るに科学者は、宇宙の一切現象を単なる物質変化に止るものと解釈して、創造を全然否定するのである。それで吾等は爰に心霊研究の立場から生命の創造を主張せんとするに当りて、先づ科学の創造否定論を検討し、其の誤謬を指摘して置かねばならぬ。

抑も科学は十五六世紀の頃、欧州の思想界を風靡した経験主義、唯物主義、器械主義の結晶其現して生れ出でたものである。だから、科学の主義は一切の現象をエネルギーの活動による物質相互の運動に帰着することである。而も其の運動は勢力保存律、因果律と云ふ一定の法則の下に器械的必然的に進行するもので、其の間に意志や目的の如き精神力の介在することを絶対に許さぬ。詰り一切現象を器械的に説明することが科学の理想である。ギューンテル氏が其著「ダーウイン主義と生命問題」に於て発表した次の意見は、科学の意義を最も分明に表示したものである。

科学に対しては、此の世界には目標、目的、価値の如きものはなく、唯永久的法則と一致した変化があるのみである。此の法則は人聞の監督を超えて居る。人間の歴史全体は一粒の塵芥に於て生じ、世界的時間のほんの一瞬間を充すにすぎぬ所の一定変化より成立して居る。人間一切の行動、一切の競争も努カも、他の現象に次ぎて必然的に生ずる現象にすぎぬ。此等は損星の落下や海岸に於ける小石の轉動と同様に、無価値のものである。宇宙的過程の全体は無目的である。(1)上の文中に謂ふ所の永久的法則に種々有るけれども、其の根本となるものは勢力保存律と因果律である。此の両法則は、科学者によれば、孰れも創造を否定するに最大権威あるものである。先づ勢力保存律に基く創造否定論から述べて見よう。(1) Guenther: Darwinism and the Problem of Life. pp. 425 -426.

一切の生命現象は如何程変化して現はれても、結局生物の一性質、即ち物質交換或は循環作用に帰着するものである………即ち生物は間断なく自ら破壊し、自ら再生し、斯くして物質を排泄し、外部から新しき物質を摂取する。生命は物質交換である。(1)又マックス・フェルウォルンは其の著『一般生理学』に於て、生命を火焔に喩へて次の如く言つて居る。(1) Op. cit p. 233.

生命の表現を火焔に喩へることは、形態構造と物質交換との関係を非常に明白なる方法に於て、吾等に説明する為めに特に適当なるものである。瓦斯燈の形は甚だ特色のある形態区分を有つて居る。燈口に接する基底部には眞黒な所がある。其の上部には明白に輝く面が蝶の翅の形をして拡つて居る。此の特色ある形態区分を具へた火焔の特殊なる形は、瓦斯口の状態と周囲の関係に変化なき限り、其の儘で持続して居る。これは瓦斯分子と酸素分子とが、火焔の諸部に於て刻々新陳代謝しつゝあるにも拘らす、其の結合が全体として一定不変であることの結果である。流れ出でる瓦斯と周囲の空気との間に於ける火焔の物質交代が、同じ場所に於て、同じ分子が同じ数に於て結合するやうに調整されてあるのである。それが為めに、同じ形態区別を有する同じ形の火焔が持続するのである。然るに瓦斯をもつと少く流出させて、物質の流れを変化させると、火焔の形が変化する。これは瓦斯圧カの変化と同特に、瓦斯分子と酸素分子との相対的配合が変化されたからである。それで火焔の観察は、吾等が瓦斯燈の火焔を細胞の形態構造の標準と認める程に、些細の点に至るまで精密に同じ関係を吾等に与へるのである。(1)上の如く科学者は物質交換を生命と名けて居るのであるが、吾等は之に対して、如何なる理由によりて生物体内の物質交換を生命と名けるかと詰問したいのである。自然界には物質交換が沢山ある。水の流れも物質交換である。風の吹くのもそうである。焔もそうである。現にフェルウォルン氏は瓦斯燈の焔は生命の姿を細々と示すと説いてをる。斯様に物質交換が沢山あるのに、科学者は如何なる理由によりて、特に生物体内の物質交換を生命と名けるのであるか。瓦斯燈の焔が生命の姿と一致して居る物質交換であるなら、何故に瓦斯燈の焔を生命と(1) Max Verworn; Allgemeine Physiologie. S. 673-674.

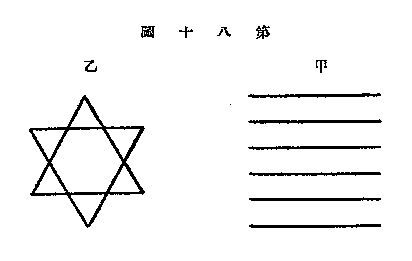

組み立てたと言つて善んで居ると見る。之に対して科学者は「甲に於ても乙に於ても線の数は同じである。唯、甲の形が乙の形に変化しただけである。線の数は不増不減で、何物も創造されて居ない」と言ふであらう。併しこれは唯知覚に現はれた現象だけに就いての談である。単なる現象として見れば、甲の形が乙の形に変化したのは、丁度砂漠の砂が風に吹き巻くられて、一局所に集りて山の形となつたと同様で、単なる変化にすぎぬ。併し斯様に見るのは、唯知覚世界あるを知りて、子供の直覚世界あるを知らぬものである。子供は乙の形を組み立てるべく要求して、甲の形を乙の形に変化させたのである。而して子供は乙の形の出来たことに就いて満足して居る。即ち甲の形に無かつた価値が、乙の形に於て直覚されて居る。だから甲の形から乙の形への移り行きは、知覚的に見れば単なる変化にすぎぬが、子供の直覚から見れぱ、価値の増加、即ち創造である。価値には色もなく、形もなく、大さもなく、重さもない。如何なる科学的観察法を以てしても、其の存在を確めることが出来ぬ。だから科学者は宇宙に価値なるもの無しと断定して居る。併し科学的観察法を以て知ることの出来るものばかりが存在者でない。価値も要求も直覚上の事実で、科学的に観察出来ぬけれども宇宙間の存在者である。若しそれが宇宙間に存在して居らぬものならば、吾等は何故にそれを直覚するのであるか。単なる空想でも、夢でも、それが直覚される以上、宇宙間の存在である。況んや価値や要求は空想でなく、夢でもなく、正に人生活動の原動力である。人生の重大問題は物質の変化でなくして、価値の増加である。人間は価値の為めに学術を研究したり、事業を計劃したり、戦争を始めたり、和議を結んだりして居る。若し人間に価値の直覚がなかつたならぱ、今日の科学其物が成立して居らぬのである。価値の直覚が科学の母である。然るに科学者が此の直覚を無視して、宇宙には要求なし、目的なし、価値なしなど宣言するのは、自家撞着の沙汰と言はねばならぬ。

組み立てたと言つて善んで居ると見る。之に対して科学者は「甲に於ても乙に於ても線の数は同じである。唯、甲の形が乙の形に変化しただけである。線の数は不増不減で、何物も創造されて居ない」と言ふであらう。併しこれは唯知覚に現はれた現象だけに就いての談である。単なる現象として見れば、甲の形が乙の形に変化したのは、丁度砂漠の砂が風に吹き巻くられて、一局所に集りて山の形となつたと同様で、単なる変化にすぎぬ。併し斯様に見るのは、唯知覚世界あるを知りて、子供の直覚世界あるを知らぬものである。子供は乙の形を組み立てるべく要求して、甲の形を乙の形に変化させたのである。而して子供は乙の形の出来たことに就いて満足して居る。即ち甲の形に無かつた価値が、乙の形に於て直覚されて居る。だから甲の形から乙の形への移り行きは、知覚的に見れば単なる変化にすぎぬが、子供の直覚から見れぱ、価値の増加、即ち創造である。価値には色もなく、形もなく、大さもなく、重さもない。如何なる科学的観察法を以てしても、其の存在を確めることが出来ぬ。だから科学者は宇宙に価値なるもの無しと断定して居る。併し科学的観察法を以て知ることの出来るものばかりが存在者でない。価値も要求も直覚上の事実で、科学的に観察出来ぬけれども宇宙間の存在者である。若しそれが宇宙間に存在して居らぬものならば、吾等は何故にそれを直覚するのであるか。単なる空想でも、夢でも、それが直覚される以上、宇宙間の存在である。況んや価値や要求は空想でなく、夢でもなく、正に人生活動の原動力である。人生の重大問題は物質の変化でなくして、価値の増加である。人間は価値の為めに学術を研究したり、事業を計劃したり、戦争を始めたり、和議を結んだりして居る。若し人間に価値の直覚がなかつたならぱ、今日の科学其物が成立して居らぬのである。価値の直覚が科学の母である。然るに科学者が此の直覚を無視して、宇宙には要求なし、目的なし、価値なしなど宣言するのは、自家撞着の沙汰と言はねばならぬ。

脳髄の分子運動が動物に於ける一切の意識状態の原因であることは承認し得られる。併しそれと反対に、此の意識状態が筋内運動を惹起すべき此等分子運動の原因であることに就いて何等かの証拠があるか。私は一として斯る証拠を見ることがない。蛙は意識を有しない時でも、従つて意志を有しない時でも、意識を有する時と同じ様に、其の筋内運動によりて歩行したり、跳躍したり、遊泳したり、進行したりする。故に自然状態に於ける蛙が、吾人の所謂意志なるものに相当すべき或るものを具へ居るとしても、それを運動発生の内に含まれた連列の一部分たる、脳髄中の分子運動の随伴者以外のものとして解釈すべき理由は一つもない。動物の意識は単に身体運動の副産物として其の身体機構と関係を有するだけのもので、身体運動其物を変化させる何等の能力をも具へて居らぬやうである。それは丁度機関車の活動に伴ふ汽笛が、該機関の機制に対して何等の影響をも有たぬやうなものである。若し動物に意志がありとすれば、それは生理的変化を指示する感情にすぎぬもので、該変化の原因でない。精神は身体に対してべルが時計仕掛に対する如き関係に立ち、而して意識は打たれたるべルの響に相応するものである………私の判断する限りに於て、動物に当て嵌まる議論は、亦人間に就きても応用出来ることが事実らしい。だから、吾人に於ける凡ての意識状態は、動物に於ける如く、脳髄物質の分子変動によりて直接に惹起されたものであることは真実らしい。人間に於ても、動物に於けると同様に、如何なる意識状態と雖も、有機物の物質運動に於ける変化の原因となるべき証拠は一つもない。此等の命題が能く確定された以上、吾人の心的状態は単に有機体中に自動的に発作する変化の意識的符号にすぎない。極端なる説明を取るならば、吾人の意志と名くる感は、有意的行動の原因ではなくして、唯該行動の直接原因たる脳髄状態の符号にすぎぬと言ふべきである。(1)上の引用文に明言してある通り、ハックスレーは意識が筋肉運動の原因であることを証明すべき証拠がないと言ふことを理由として、意識は無能無力にして現象の進行に無関係であると断定した。所が、今日の心霊研究から見れば、右の断定は根本から完全に覆されるのである。念写、念動、念像の研究によりて、意識は物質を支配する力であることは証明された。「念すれぱ念じた通りの現象が現はれる」と言ふことは単なる理論でなく、実験的に証拠立てられた根本的原則である。して見ると、吾人が手を動すべく念じて手の動くのはハックスレーの言ふ様に、手の運動は脳髄の分子変動によりて生ずるので、念は之に関係せずと解釈するのは間違である。吾人の念が原因となりて、手の運動を喚び起したものと解釈せねばならぬ。一切の念は力である。念じたことは、如何なることでも、それが筋肉に働き掛けて運動を生ずるのである。吾人々間に於てそうであるから、下等動物に於てもそうでなくてはならぬ。最下等のアメーバに於ても、其の運動は念によりて生ずるものと見ねばならぬ。動物がそうだから、植物もそうでなくてはならぬ。植物の葉緑粒が無機物を取りて有機物に変化させるのも、念の働きによるものと見ねばならぬ。だから因果律には二種を区別することが出来る。器械的因果律と向動的因果律とである。器械的因果律とは科学者の所謂因果律である。A現象があれば、必ず之に次ぎてB現象が生すると言ふやうに、現象と現象とが時間的に原因となり結果となる必然関係を有することである。然るに向動的因果律に於ては、念が原因で現象が結果である。即ち「念すれば念じた通りの現象が生ずる」と言ふ命題が向動的因果律である。器械的因果律に於ては、現象と現象とが時間上必然的に継起すると言ふだけで、其の間に何等の要求的連絡もない。然るに向動的因果律に於ては、原因は結果に対する要求で、而して其の結果は要求された現象である。前者に於ては、結果は原因に継ぎて生ずると言ふだけであるが、後者に於ては、結果は原因によりて生み出されたのである。だから前者は単なる変化の法則にすぎぬが、後者は創造の法則である。(1) HuxIey: Collected Essays. V. I. Animal Automatism. pp. 239-244.